遺贈寄付をしたいなら押さえておきたい、3つのポイント

画面を横向きにすると見やすくなります。

【はじめに】遺贈寄付に、興味がありますか?

ここ最近、相続や終活に関連する書籍やインターネット記事などで、

「遺贈寄付」という言葉を目にする機会が増えています。

また、当事務所でも、遺贈寄付に興味をお持ちの方からのご相談が増えています。

ところで、この記事をお読み下さっているあなたは、

遺贈寄付に興味がありますか?

もし興味があるようでしたら、ぜひ、この記事を最後までお読みになり、

遺贈寄付への理解を深めていただければと思います。

そもそも、遺贈寄付って何?

遺贈寄付というのは造語で、「遺贈」と「寄付」に分けて意味を確認する必要があります。

「遺贈」とは

遺贈は、民法という法律に出てくる法律用語です。

遺言者は、包括又は特定の名義で、

その財産の全部又は一部を処分することができる。

(出典:e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)

本来、死後に残る財産(遺産)は、

民法で定められた「相続人」が、

相続することになります。

しかし、生前に遺言書を作っておくことで、

死後、財産の一部または全部を、

相続人となる人以外に渡すことができるのです。

なお、民法では、上記条文でいう「財産の処分」の相手方については、

特に制限を設けていませんので、個人・法人いずれにも遺贈をすることができます。

「寄付」とは

一方、寄付という言葉には以下の意味があります。

(参考:岩波書店「広辞苑」第五版)

辞書的な意味ですと、相手方は自治体や宗教法人でなければならない、

という印象を受けますが、実際には「社寺『など』」と書かれていることから、

NPO法人など、その対象は幅広くなっています。

ちなみに、一定以上の金額を寄付すると、所得税や住民税の控除が受けられる、

という制度がありますが、国税庁によると、この「寄付金控除」は、

自治体への寄付のほか、指定NPO法人への寄付なども対象になるそうです。

つまり、「遺贈寄付」とは

これらのことから、遺贈寄付という言葉は、

- 自身の生前における意思により、自分の死後、遺言書によって、

慈善団体などに遺産の一部または全部を寄付すること

遺贈寄付にはどんな意義があるの?

ところで、遺贈寄付をすることにはどのような意義があるのでしょうか。

一般的には、以下の3つが挙げられています。

- ①生きた証と生前の気持ちを残すことができる

- ②終活の一環として自己実現ができる

- ③遺産を慈善活動に有効活用でき、国のものになる心配がない

順番に詳しく見ていきましょう。

①生きた証と生前の気持ちを残すことができる

自らが生きる中で積み上げてきた財産を寄付することで、

自分が生きた証を後世に残すことができます。

しかも、寄付は「死後」に実行されることから、

今現在持っている財産を、生きている間に、

寄付によって目減りさせることにはならず、よって生活が苦しくなることもありません。

また、遺贈寄付は生前に遺言書を作ることによって実現できるものですから、

遺言書を作る過程で、生前における自身の気持ちを残すことができます。

②終活の一環として自己実現ができる

遺贈寄付をするために遺言書をを作ることも、立派な終活の一つです。

また、遺贈寄付は自分の死後に寄付が実行されるため、

寄付したお金がどのように使われているのか、自身で確認することができません。

それを承知で寄付をするということは、未来を信じようと決断するという意味で、

自己実現の一つだと捉えることができます。

③遺産を慈善活動に有効活用でき、国のものになる心配がない

遺贈寄付は多くの場合、慈善団体を相手方として行うため、

自らの遺産を慈善活動に有効活用してもらえる、という点が魅力です。

また、慈善団体以外にも、学校法人に遺贈寄付をして奨学金の財源にしてもらう、など、

ご自身の願いを叶えられる寄付先を選ぶことができます。

そしてもう一つ重要な点があります。

ご自身が亡くなった際、法定相続人となる方が一人もいらっしゃらない、

いわゆる「おひとりさま」の場合、死後に残る遺産は、最終的に、

国庫に帰属する(=国のものになる)、と定められています。

しかし、遺言書で遺贈寄付をする意思を示していれば、遺産は国のものにならず、

遺言書に込めた想いを実現するために使われることとなります。

遺贈寄付をしたいなら、まずは、

大事な3つのポイントを押さえておきましょう

と、ここまで読むと、遺贈寄付を希望する場合、遺言書を作れば大丈夫、

と思われるかも知れません。

しかし、大事なポイントを押さえておかないと、希望する遺贈寄付が実現せず、

残念な結果に終わってしまう可能性があるのです。

遺贈寄付に興味があるなら、ここをまずしっかりと確認していただき、

改めて遺贈寄付について、ご自身の考えをまとめてみて下さい。

その1:何のために寄付したいのか、改めて考えよう

遺贈寄付に何となく興味があるけれど、

どこにどのくらい寄付するのかが決められない…、

という方もいらっしゃると思います。

そこで大事になるのが、

「何のために遺贈寄付をするのか」をはっきりさせる、

つまり、遺贈寄付の目的をはっきりさせる、

ということです。

例えば、以下のようなお考えをお持ちではありませんか。

- 紛争地で飢餓に苦しむ人たちを救いたい

- 世界に誇れる自然遺産を後世に残していきたい

- 奨学金が充実することで、家計が苦しくても大学進学の夢を叶えてほしい

- 医療の進歩を、資金面で支えたい

- ひとり親家庭の子供達に栄養豊富な食事をとってもらいたい

このように、遺贈寄付の目的となり得る考え方はたくさんあります。

そして、目的が決まると、寄付をする分野が定まってきます。

お考えはそれぞれだと思いますが、そこから遺贈寄付につなげていくにあたっては、

ご自身のこれまでの経験なども踏まえて、

- 一番共感できる

- 心から応援したいと思える

- 長期的に解決しなければならない課題だと思う

遺贈寄付の目的としてご自身のお考えに最も合うところを選ぶと良いでしょう。

なお、遺贈寄付の目的は1つに絞る必要はありません

なお、遺贈寄付は一つの慈善団体等にしかできない、というわけではなく、

複数の慈善団体等に行うことができます。

ですから、遺贈寄付によって死後に叶えたい目的が複数あるようでしたら、

- 紛争地の子供の命を救うために、財産の10分の1

- 飼い主を失ったペットの保護活動を推進してほしいので、財産の10分の1

- 出身地域の環境保護活動を応援したいので、財産の10分の1

といった形で、寄付する財産を振り分けることができます。

無理に目的を絞ろうとしないことをお勧めします。

その2:寄付先について十分に検討しよう

ご自身で決めた目的に沿った遺贈寄付がなされるようにするために、大事なこととして、

「どの慈善団体等に寄付をするか、を決める」ことが挙げられます。

寄付先について、既に特定のNPO法人等に決めている方もいらっしゃると思いますが、

まだ決めていないという方は、以下の5つの観点から、寄付先を決めることをお勧めします。

- ①活動地域や規模がご自身の遺贈寄付の目的に合致している

- ②相手方が遺贈を受け入れる条件がご自身のご希望と合致している

- ③活動内容や実績等が開示されており、将来にわたり健全に活動していく見込みがある

- ④不当な勧誘をするなど、トラブルがこれまでに生じていない

- ⑤税制面で優遇が受けられる

①活動地域や規模がご自身の遺贈寄付の目的に合致している

例えば、「貧困にあえぐ子供を救うために活動している」慈善団体には、

世界規模で活躍している団体(ユニセフやセーブ・ザ・チルドレンなど)もあれば、

地域に密着し、こども食堂を運営する小さな団体まで、様々な活動主体があります。

その考えに合致しているところにすることが重要です。

目的が合致しているからこそ、自ら進んで遺産を託したい、と思えるからです。

②相手方が遺贈を受け入れる条件がご自身のご希望と合致している

例えば、ご自身が亡くなった際に遺産を相続する方がいない「おひとりさま」の場合、

すべての遺産を特定の慈善団体に寄付したい、と考える方がとても多いです。

しかし、遺贈を受け入れる側の慈善団体等では、

希望通りにすべての遺産を受け入れてくれるわけではなく、

- 不動産は受け入れ不可

- 不動産は条件付きで受け入れるが、原則、遺言執行者による売却が必要

- 借金がある場合は、包括遺贈による受け入れ不可

- 遺留分を侵害する割合での寄付指定は拒否

- 換価しづらい財産がある場合は受け入れ不可

など、条件を設定しているケースが多くなっています。

そのため、寄付先を決めるにあたっては、候補となる慈善団体等に予め連絡し、

遺贈寄付にあたってどのような条件があるのか、確認することがとても重要です。

また、税金面では、遺産に不動産や株式、金の延べ棒などが含まれている場合、

「みなし譲渡所得」への所得税・住民税が生じることがあります。

法定相続人がいる状況で、遺産の一部を遺贈寄付することを考えている場合、

この税金を巡って、法定相続人と受遺者になる慈善団体等との間で、

トラブルになることもあるので、

税金が生じる場合に対応してもらえるか、という点も、併せて確認しておく必要があります。

③活動内容や実績等が開示されており、将来にわたり健全に活動していく見込みがある

寄付に込めたご自身の気持ちを実現してもらってこそ、遺贈寄付をする意味があります。

だからこそ、寄付先の候補である慈善団体等について、ホームページなどで、

活動内容やこれまでの実績などが開示されており、

ご自身の「遺贈目的」が達成できそうかどうかを見極めることが、とても重要です。

また、慈善団体等の多くは公益財団法人や認定NPO法人など、健全に活動していて、

かつ、長期にわたって活動していける見込みがあるところばかりですが、

中には、役員による資金横領などの不正事例が報告されているケースや、

規模が小さいゆえに短期間で活動が継続できなくなるケースなども見受けられます。

一度、少額の寄付をして、それに対する反応やその後の活動状況を見るなどして、

安心して寄付できる団体等を見つけることが、ご自身のためにもなります。

④不当な勧誘をするなど、トラブルがこれまでに生じていない

ごく稀にですが、寄付を検討している人を不当に威圧する、

あるいは、感情をコントロールする、いわば詐欺的な手法で寄付をしてもらう、

もしくは、寄付先の慈善団体等との間で利益相反が生じる状態を持ちかける、

といった、トラブルにつながる事例が見受けられます。

不当な勧誘などによる寄付は、法的に無効になる可能性が高いほか、

慈善団体等側が、法令違反に問われることは間違いないでしょう。

これまで積み上げてきた財産を将来の役に立ててもらうための尊い行為ですから、

相手方が高い倫理観を持っているかどうか、確かめるようにしましょう。

⑤税制面で優遇が受けられる

一般的に、遺贈寄付の相手方となる慈善団体等は、公益財団法人や認定NPO法人などです。

相続税法では、遺贈を受けた人(受遺者)が法人の場合、原則として、

相続税はかからない、という扱いになっています。

結果、寄付したいと思った財産から相続税が引かれることはありませんので、

お気持ちをすべて、将来のために役立ててもらうことができます。

ただし、以下の通り例外があります。

- 税務署が「租税回避目的の寄付である」と認定した

- 個人や、法人格を持たない任意団体等への寄付である

- 親族が経営する法人への寄付であり、寄付により当該法人の株価が上昇した

気になる場合は、遺言書を作る前に、相続税専門の税理士に相談すると良いでしょう。

その3:確実に遺贈寄付がなされる遺言書を作ろう

- 遺言書の作成が必須である

という点です。

どれだけ遺贈寄付をしたいと思っていても、

遺言書がなければ、

その思いが実現することはありません。

遺贈寄付をするなら、「この」遺言書がおすすめ

ところで、遺言書には大きく分けて、

- 自筆証書遺言(手書きの遺言)

- 公正証書遺言

の、2つの種類があります。

では、遺贈寄付を目的として遺言書を作る場合、どちらの方が良いのでしょうか。

当事務所代表、相続・終活パートナー 奥田航平のオススメは、ずばり、

- 公正証書遺言

です。

遺贈寄付に公正証書遺言がオススメな理由

なぜ、公正証書遺言をお勧めしているかと言いますと、それは、

公正証書遺言で作ることで、以下のメリットがあるからです。

| ①高い正確性 |

公正証書遺言は、公証人の先生が作って下さる

→遺贈先の慈善団体等の詳細や、遺贈する財産の詳細、 遺贈を希望する理由など、 その想いを正確かつ詳細に記して下さる →自筆証書遺言と比べて、正確性に勝る |

| ②紛失の心配なし |

公正証書遺言の原本は、公証役場で保存

→万一、お手元の「正本」「謄本」をなくしても再発行可能 →自筆証書遺言と比べて、紛失の心配なし |

| ③簡便かつ速やかに手続き |

公正証書遺言は、死後、家庭裁判所での手続きを経ず、

速やかに手続きに着手できる →時間をあまりかけず遺贈寄付を実行できる |

ですから、遺贈寄付という、尊い意思を実現するにはピッタリなのです。

相続人となる家族などへの配慮も忘れずに

ところで、相続人となる方がどなたもいらっしゃらない「おひとりさま」ならともかく、

ご自身の死後、相続人がお一人でも存在する形であれば、忘れてはならないことがあります。

それが、

- 相続人となる家族などへの配慮を忘れずにしておく

ということです。

では、具体的にどのような配慮をすればよいのでしょうか。

①遺贈寄付する財産の「金額」や「割合」に注意

民法という法律に、「遺留分」の規定があります。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、

次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、

次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

(出典:e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)

これは、亡くなられた方の相続人に「配偶者」、「子(孫など代襲相続を含む)」、

あるいは「親(親が既に亡くなっている場合は祖父母)」が含まれている場合、

法律上、最低限の「遺産の取り分」が保障されていることを指します。

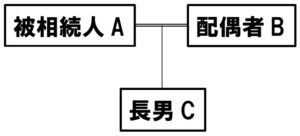

ですので、例えば、

この図のように、相続人に配偶者と子(長男)がいる場合、

この2人には遺留分があり、

2人合わせて遺産全体の2分の1は、取り分として保障されています。

また、もし、遺言書の中で、遺留分を持つ相続人以外の人(法人を含む)に、

たくさんの遺産が渡るような内容が書かれており、その通りにしてしまうと、

遺留分を持つ相続人の取り分が遺留分を下回ってしまう場合には、

遺留分侵害額請求権といって、遺留分に足りない分を、

遺産の遺贈を受けた人(法人)に請求することができる権利もあります。

そのため、上の例において、遺言書に「遺産すべてを▲▲に遺贈」と書いてしまうと、

配偶者と子(長男)に保障されている遺留分を侵害してしまうことになり、

配偶者や子(長男)が上記の遺留分侵害額請求権を行使することで、

その遺言書の通りに遺贈寄付がなされない可能性が高くなってしまいます。

こうした事態を防ぐために、遺贈寄付する財産の金額や割合を決める際には、

遺留分を超えることのないように配慮することがとても重要です。

②思わぬ迷惑や苦労がかからないようにする

先ほど、「その2:寄付先について十分に検討しよう」の項目中、

「②相手方が遺贈を受け入れる条件がご自身のご希望と合致している」で説明した通り、

遺贈寄付を受け入れる慈善団体等には、条件を定めているところが多くあります。

ですから、もし、遺言書を作る段階でその条件を十分に調べず、

ご自身のお考えだけで、遺贈寄付を含む遺言書を作ってしまうと、

亡くなられた後、遺言書の記載をもとに遺贈寄付をしようとしても、

寄付の受け入れを断られてしまう可能性があります。

そうなりますと、本来は寄付しようとしていた遺産について、

相続人同士が遺産分割協議をしなければならないなど、

折角遺言書があるにも関わらず、余計な迷惑や苦労がかかってしまう、

そんなことになりかねません。

残されるご家族に、思わぬ迷惑や苦労がかからないようにするために、

遺言書を作る段階で、慈善団体等とあらかじめ調整するなどしておくことも、

大切な「配慮」の一つです。

③遺贈寄付をしたい理由をしっかりと伝える

そして、遺言書には、「付言事項」と言って、

なぜそのような内容の遺言書を作ったのか、その理由を述べたり、

ご家族などへのメッセージを記しておくことができるようになっています。

この「付言事項」で、相続人となるご家族に対し、

なぜその慈善団体等に、それだけの遺産を遺贈寄付したいと思ったのか、

きちんと伝えることがとても重要です。

理由をしっかりと書いておくことで、ご家族が納得し、

遺贈寄付することを受け入れてくれるからです。

記すことができますので、「こういう目的で使ってほしい」、あるいは、

「活動頑張って下さい」といった想いを、死後に残すことができます。

遺言執行者を決めておくことが、遺贈寄付の実行のためには必要不可欠

最後に、遺贈寄付を目的とした遺言書を作るために大切なことを、もう一つ。

それは、

- 遺言執行者を決め、遺言書の中に書いておく

ことです。

遺言執行者は、民法の規定に基づき、遺言者の死後、

遺言書の記載通りに遺産が引き継がれるよう、諸々の手続きをする人を指します。

遺贈寄付というのは、第三者である慈善団体等に遺産を渡す行為ですから、

この遺言執行者を決めておくことで、初めて、ご自身の死後、

寄付をするという意思を確実に実行できることが保証されるわけです。

なお、遺言執行者に関しては、「未成年者」や「破産者」でなければ、

誰を指名してもよいことになっています。

そのため、相続人となるご家族のどなたかを指名することもできますが、

- 遺贈寄付に際し、みなし譲渡所得の手続きなどが伴う

- ご家族が皆高齢で、遺言執行者として適当な人が見当たらない

- ご家族に相続手続きの肉体的・精神的負担をかけさせたくない

行政書士など、法律の専門家に頼むのも一つの手です。

ただし、法律の専門家なら誰でも対応してくれるわけではありませんので、

「相続・終活専門」を掲げている専門家を、お願いする候補にしましょう。

【おわりに】ポイントを押さえた遺贈寄付で、あなたの想いを叶えましょう

如何でしたか。

遺贈寄付は、死後にあなたの意思を実現する、究極の自己実現だと言えます。

だからこそ、しっかりとポイントを押さえて、元気なうちに準備することで、

その想いを確実に実現させましょう。

なお、手前味噌で恐縮ですが、当事務所でも、

遺贈寄付を目的とした遺言書(公正証書遺言)の作成をサポートしております。

当事務所の遺言書作成サービスなら、

- あなたのご希望に合う寄付先を一緒に探し、あるいはご提案し、

相手方慈善団体等との調整もしっかりサポート - 残されるご家族への配慮もしつつ、気持ちが伝わる遺言書の文案を作成し、

戸籍謄本等の必要書類もすべて手配、

さらには、公証人の先生との事前調整もこちらで行うので、

あなたのご負担を最小限にして、遺言書を作成 - 遺言執行も承るので、

あなたの死後、遺言書に基づく遺贈寄付を確実に実行

といった形で、あなたの想いの実現に貢献します。

本当にそれで大丈夫なのか?

ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。

ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!

番号をタップすると当事務所にお電話できます↑

お電話での受付時間は、

平日…09:30~17:30

土日祝日…10:30~17:30 です。

ただし、受付時間が変更になる日や、

休業日(当事務所は不定休です)がございます。

こちらでご確認をお願いいたします。

なお、お電話でお問い合わせいただく場合、

急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、

留守番電話での対応となることがございます。

もし、留守番電話の音声が流れましたら、

お名前と電話番号を録音願います。

後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。

また、当事務所の電話機の仕様上、

電話番号の録音がございませんと、

折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。

お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。

登録すると…

◆相続・終活に関する情報が得られます

◆当事務所にご依頼の際、特典をご用意いたします